am Platz

die SteDi Sammlung trifft auf Künstler*innen vom Platz

eine Hommage kuratiert von Frank Hauschildt

12. September bis 4.Oktober 2025

Eröffnung: 11. September, 18-22 Uhr

Donnerstag, Freitag, Samstag 14-18 Uhr

und nach Vereinbarung

Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz

Rosa-Luxemburg-Str. 45, 10178 Berlin

Volksbühne und Galerien, Concept Stores und Babylon, Kunstverein und die dort lebenden Künstler*innen:

Der Rosa-Luxemburg-Platz ist eine Ausnahme in Berlin, fast alles ist anders.

Die Ausstellung umfasst Positionen aus der SteDi Sammlung sowie Werke von Akteur*innen des Platzes, die sich jetzt hier im Plattenbau begegnen.

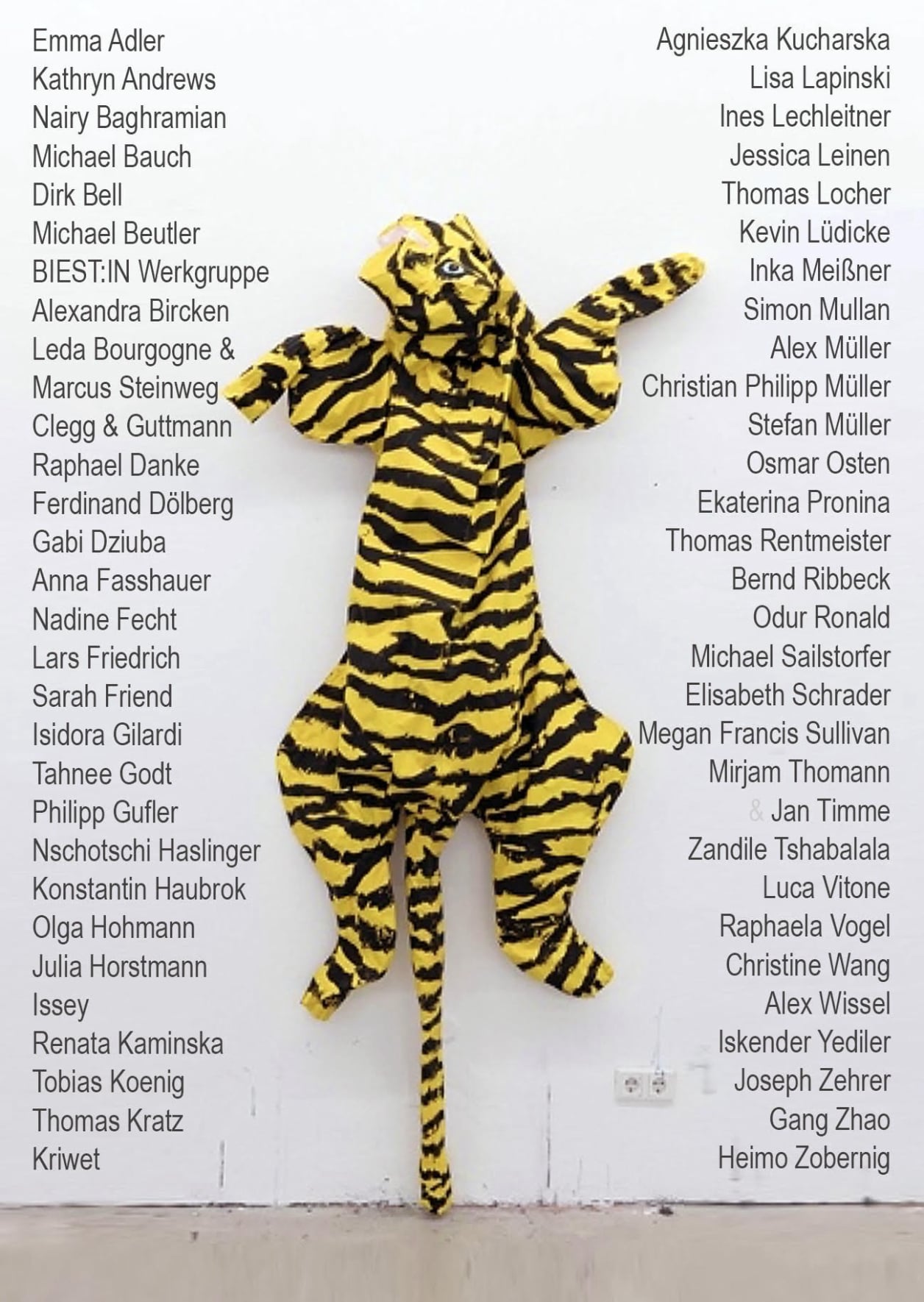

Abb.: Heimo Zobernig - o.T. (Tiger), 2022